Après le Kenya, retour dans nos contrées franc-comtoises. Ou plutôt la Haute-Saône exactement. Ici, pas de lions dans des parcs nationaux, simplement des Haut-saônois que l’on regarde parfois comme si le département tout entier était un immense zoo, une « réserve d’indiens » avec ses autochtones que l’on regarde parfois avec condescendance, comme s’ils étaient derrière des grilles. Le problème des grilles, c’est qu’on ne sait jamais vraiment si l’on est soi-même à l’extérieur ou à l’intérieur.

Je n’aime pas trop les livres qui parlent du terroir, ça sent toujours trop le dépliant touristique. On y retrouve toujours les mêmes images éculées du passé, l’église machin, la fontaine truc bien proprette. Bref, quelque chose d’aseptisé à 100%. Toutes les collectivités locales aiment vendre cette image lyophilisée de leur territoire. Sans aucune honte en général, et même avec fierté en bombant le torse. D’ailleurs, tous les ouvrages de ce type qui paraissent présentent tous en dernière page les logos des financeurs de ces publications.

Pour une fois, j’aurais bien aimé trouvé au dos du livre que viennent de sortir deux de mes amis, le logo du Département de Haute-Saône. Mais non, Anne et Jérôme n’ont pas réussi à forcer les portes qui auraient dû leur être naturellement ouvertes.

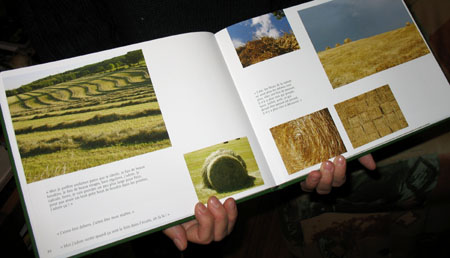

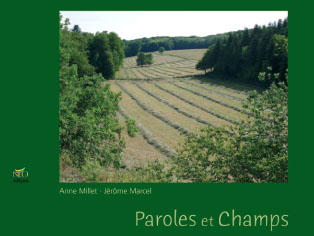

Ce livre intitulé « paroles et champs » met en parallèle des paroles de paysans d’aujourd’hui et des photos des paysages que ces travailleurs de la terre entretiennent (tiens donc, c’est en écrivant cette phrase que je fais, pour la première fois, la relation étroite qu’il y a entre ces deux mots « paysans » et « paysages » ; pour être fils et frère de paysan, je n’ai pas à être très fier de cette découverte faite à plus de 50 berges).

Il y a beaucoup de poésie dans ce livre. D’abord dans les images qui sentent à plein nez l’odeur de l’herbe coupée (prédisposés au rhume des foins, s’abstenir !) et qui vous recouvrent de givre ou de brume haut-saônoise.

Et puis, il y a aussi dans cet ouvrage les mots tous simples des paysans qui nous montrent leur quotidien et leur regard sur la nature. On y sent une vie entièrement marquée par le rythme des saisons « Quand on entend les oiseaux chanter, on tient le bon bout », parfois un regard amusé sur le mode de vie moderne « Aujourd’hui, on court partout. Quand il y a de la neige, les gens ne courent plus ».

Le temps qu’il fait et la nature sont au centre des préoccupations quotidiennes « Dès qu’il y a un rayon de soleil, il faut se sauver, tu peux pas rester enfermé comme çà ! », « Qu’est-ce que le mauvais temps ? C’est le temps qui dure trop longtemps ! » Mais on sent aussi poindre une certaine revendication à vivre à son propre rythme « Par contre, faut pas venir à deux heures quand je fais la sieste, j’ai une sieste à faire, je fais une sieste. D’ailleurs, je suis un homme à siestes », une faculté rare à apprécier des choses tellement simples qu’elles semblent hors de notre époque, hors du temps « J’aime bien voir manger les vaches, c’est beau, elles trient, elles ont une façon de manger ». Bien sûr, certaines phrases vous feront rire mais elles sont tellement réalistes ! « L’été chez nous, c’est pas beau, c’est trop chaud, d’abord le vert est bien moins vert et de temps en temps, il est jaune ».

Finalement, on retrouve aussi dans ce livre les lions d’Afrique pour qui il n’y a pas de vie possible en dehors du territoire « Je ne me suis jamais posé la question d’aller vivre ailleurs ». « Ma femme voudrait bien partir en vacances, mais pour aller où ? »

Ce très beau livre de 96 pages en quadrichromie est en vente chez les deux auteurs : Anne Millet et Jérôme Marcel, 11 rue de la Grange du Bas – 25170 CHEVIGNEY au prix de 19 euros, franco de port.